逆流性食道炎とは

食道の働き

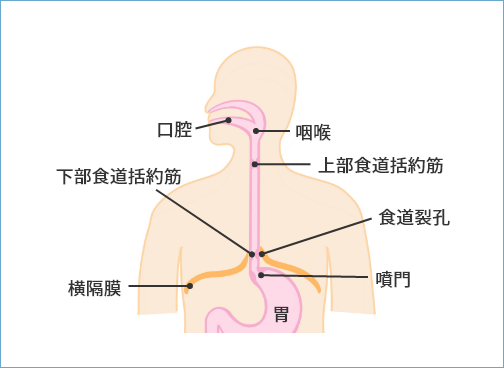

食道は食べたものを胃に運ぶ「つなぎの臓器」で、口の中で咀嚼(そしゃく)され、飲み込まれた食べものを胃に送り出すため蠕動(ぜんどう)運動をしています。胃と食道のつなぎ目は噴門(ふんもん)と呼ばれ、噴門の少し上には下部食道括約(かつやく)筋があります。下部食道括約筋は普段は胃内容物が食道に逆流しないように締まっていますが、食道に食べものが流入すると緩み、食べものは胃内に落ちます。食べものが胃内に落ちると下部食道括約筋は再び締まります。

逆流性食道炎とは

逆流性食道炎は、正しくは胃食道逆流症(GERD:ガード)といいます。胃食道逆流症は「胃内容物の、食道内への逆流によって起こるわずらわしい症状、あるいは合併症(食道粘膜に炎症がある状態)があるもの」と定義されます。

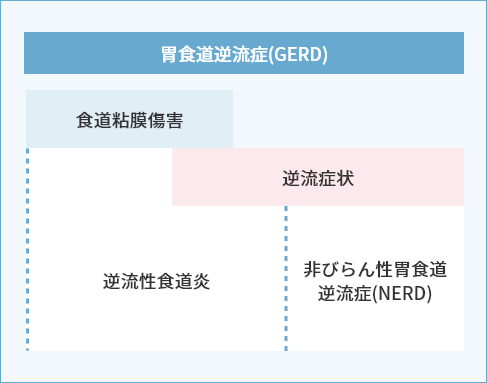

胃食道逆流症の2つのタイプ:逆流性食道炎と非びらん性胃食道逆流症(NERD)

胃食道逆流症(GERD)のうち、食道粘膜に炎症を伴うものを「逆流性食道炎」、炎症は伴わないが症状があるものを「非びらん性胃食道逆流症(NERD:ナード)」といいます。

食道粘膜の炎症(粘膜障害といいます)の有無は、内視鏡(胃カメラ)で正確に診断することが可能です。すなわち、「逆流性食道炎」であるかどうかは内視鏡で診断されるものです。一方、「非びらん性胃食道逆流症」は、内視鏡では異常が認められないにもかかわらず、胃内容物の逆流による症状(胸やけ・呑酸その他)を呈するものです。このように、内視鏡だけでは胃食道逆流症を完全に診断することが出来ないところに難しさがあります。

胃食道逆流症の病態、診断、治療について、当院の関 洋介医師による著書 「それ全部、逆流性食道炎です(アスコム)」の概要が、YouTube(本要約チャンネル)で紹介されていますので、是非、ご参照下さい。胃食道逆流症に対する理解が深まると思います。

胃食道逆流症の原因

ストレスや加齢、食の欧米化などがあげられます。

ストレスを受けると胃酸分泌が高まり、消化管の運動機能が落ちるため、逆流しやすくなります。

加齢に伴い、下部食道括約筋の働きが落ちたり、横隔膜の筋肉が弱くなることも原因となり得ます。腰が曲がり、前かがみになると腹圧が高まるため、症状が出やすくなります。

肥満も腹圧を上昇させ、妊娠・出産を契機に胃食道逆流症を発症される方もおられます。

食事内容に関して、脂肪分の多い食事は下部食道括約筋を緩め、胃食道逆流を誘発することが分かっています。

また、ピロリ菌は胃十二指腸潰瘍や胃がん発生のリスクを高めることが分かっているため、胃粘膜がピロリ菌に感染していることが分かれば、積極的に除菌治療が行われます。しかし、除菌されると胃酸分泌が回復するため、胃食道逆流症状はかえって増悪することがあります。

胃食道逆流症の症状

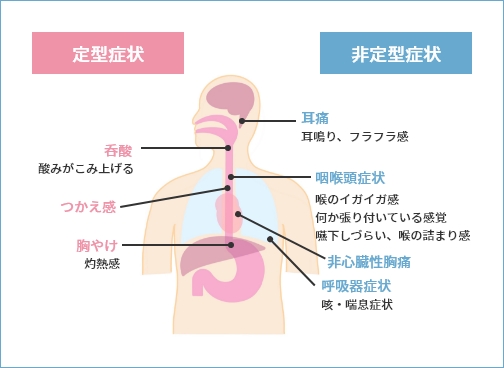

典型的な症状は胸やけです。じりじり、焼けるような、胸が熱い・重い、ムカムカするなど、患者さんはいろいろな表現をされます。もう一つは呑酸(どんさん)といって、酸っぱいものが上がってくるような感覚です。他にも、喉に何かが詰まっているような感覚、喉のイガイガ・ヒリヒリ感、しつこい咳なども胃食道逆流症に伴って起こり得ます。咳であれば呼吸器内科、喉や耳の症状であれば耳鼻咽喉科、胸痛であれば循環器内科を受診されることが多いと思います。それぞれの専門診療科で調べてもらっても原因がはっきり分からない、十分な治療効果が得られない場合、胃食道逆流症によるものの可能性も考える必要があります。

機能性胸やけ(ディスペプシア)

一見すると、胃食道逆流症のような症状を呈する他疾患として、「機能性胸やけ(ディスペプシア)」があります。ディスペプシアとは「上腹部不快感」という意味で、患者さんは上腹部(みぞおち)の痛み、胃もたれ、吐き気、腹部膨満感(お腹が張る)、食後早期の満腹感、胸やけなどの症状を訴えられます。内視鏡を含むあらゆる検査を行っても、胃内容物の逆流に起因するものと診断できない場合、機能性胸やけ(ディスペプシア)の可能性が高いと考えます。